2005年12月1日の解散以来、「解散中」だったWiaveが、

「再結成」および「2025年の日本武道館公演をもって解散」

(本稿では、一連の予定を「計画」と表記する)を発表したのが、今年4月11日のこと。

随分以前のことのようにも思われるが、

2023年も残りわずかとなったいま、改めて「計画」にいたった4人の気持ちを振り返っておこう。

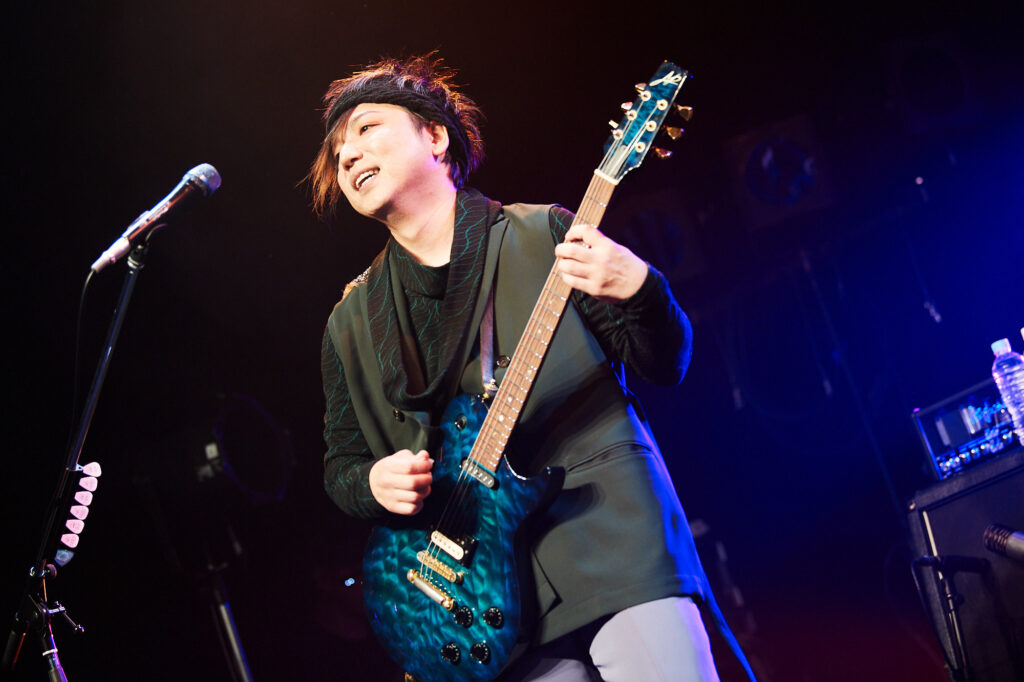

(LIVE PHOTO BY KEIKO TANABE)

この記事は、2023年3月下旬に行った取材をもとに書かれている。実は、YouTubeで公開されている「計画」の告知動画「皆さまへ」の撮影に合わせて、4人のパーソナルインタビューを実施していた。改めて取材時の発言を振り返ると、まだ「計画」へのイメージがぼんやりしていたところもある。2本のツアーを行い、Waiveとして活動をしていく間におそらく変化しているだろうが、この記事は、あくまで「計画」発表前の心境として読んでいただきたい。

杉本善徳が、「これではダメだ」と感じたとき

ご存知の方もいるだろうが、「計画」の発案者は杉本である。杉本が「1ミリたりとも誰の意見も介入させず、突然僕が言い出した」と言い切るように、彼から生まれたアイデアを、田澤孝介、高井淳、貮方孝司の順で杉本から話し、合意を得たのが再結成にいたる経緯である。合意するまでに紆余曲折があったふうではなく、少しずつ異なるにせよ、それぞれが「計画」に対して前向きに思うところがあるようだ。

田澤「解散中という概念が生まれて、よくも悪くも、どうとでもできちゃうようになったんですよね。自分が年齢を重ねて、実際問題、Waiveをいくつまでできるやろ?っていうのも考えて、ちゃんとWaiveとして見せたいものを見せ切れるのはあと1、2回できればいいほうなのかもと思うと、このままの状態では締まりがないよなって。いっそ区切りをつけたほうが…ってぼんやり考えてるときに、善徳君からこの話があったんです。だから、すごくシンパシーを感じました」

高井「電話で、善徳君から、“武道館やりたいねん”って聞いて、“だいぶチャレンジするね”って言いました。善徳君らしいと思ったし、そんなん考えたこともないわっていう感じでもなかった。“淳、どう?”って言われたから、“いいよ、楽しそう”って答えました。その電話の時点で、僕もその船に乗るって決めましたね。人間はやらない理由を探すほうが楽なんですよ。でも、そうやってフルスイングしようって言われたらね、やりますよね」

貮方「コロナ禍にいろいろ考えたことがあったんですよね。もし病気になって死ぬようなことがあったら、“あれをやっとけばよかった”って思うんじゃなくて、“あのとき楽しく終われたからもう悔いはない”って思いたいと思うようになったんです。だからWaiveも、これまでの再演みたいな感じじゃなくて、解散のときみたいにここまでしかないんだっていう気持ちでもう一回やりたいと思いました」

そもそも杉本が、何らかのアクションが必要だと感じたのは、新型コロナウイルスに翻弄され、思いがけず二回行うことになったLINE CUBE SHIBUYA公演の二回目の後。「これではダメだと感じた」ことがきっかけだ。

杉本「2019年のZepp Tokyoの頃は、メンバーに集中力もあったし、燃焼した感じがあった。でも、コロナ禍であることを差し引いても、一回目の渋公は不完全燃焼に終わって、その後にツアーをしてもZeppのツアーをやったときと同じようなモードになれなかったんです。人間って、何にでも慣れてしまうでしょ。再演、再再演をやってWaiveという帰れる場所を持ったことによって、いつでも帰れちゃうみたいなふうになった。帰れる場所があるのは美しいことだけど、それが当たり前になったことで、モチベーションを注げなくなったというか」

杉本は、バンドとファンとの関係性においても、このままではいけないのではないかという危機意識が生じたという。ファンの気持ちがわからないのではなく、想像したうえで、その求めに応じるだけでなく、人間として、人生において、本質的なより善い着地点を追い求めるのは杉本らしい考え方だと思う。

杉本「ファンに対して、自分たちのテンションがそこまで高くなかったとしても受け入れてもらえるんじゃないかという甘えがあったし、求められているWaive像に乗っかるみたいな形になっていると僕は感じてた。バンドとファンという関係だけをクローズアップすると、解散せずに永遠に続いて、“ずいぶんWaiveを見てないね”って言ってる間にみんな死んでいくみたいなのは美しいと思うんだけど、この物語の終点をちゃんと作って、“俺は次の物語に行くからさ、あなたたちも次の物語に行きなよ、そのときにもまたどこかで出会えたらいいね”というようなことが大事なんじゃないのかな」

そして2023年4月11日、Waiveはもう一度スタートを切った。終点が定められている、最後の旅路である。

Waiveがいいバンドだということに気づいた(田澤孝介)

ファンやバンドの外側にいる人間は、バンドに一枚岩であることを夢見がちだ。けれども、現在の4人には、Waiveに対するそれぞれのスタンスがある。結成し、上京した20代の頃は、バンドに対して似たような夢を見ていたときもあっただろう。いまやメンバーはみんな40代、人生も折り返し、音楽活動への取り組み方、人生において大切にしたいことや守りたいものも異なって当然だ。それぞれの人生において、それぞれの意味を見出し、Waiveに向き合っている。「計画」に対する各自の思いを振り返ってみよう。

Rayflower、fuzzy knot、さらにはソロと、ミュージシャンとして自身の表現を追求し、精力的に活動を続けている田澤。当然、と言うべきか、ほかのプロジェクトとWaiveでは向かう意識がまるで異なるのだろう。「燃やし尽くす」というコンセプトに通じる気持ちを吐き出す口調はとても熱かった。

田澤「ここで終わりって決めてさえいれば、走り切ることができるし、期限を切って2年間めいいっぱいやってみませんか?って思ってます。だから、気持ちは本当に前向きなんです。ちゃんとした形でやり切って終わらすことができるのは、すごくいいことだと思うから。“解散”という言葉を悲しく感じる人もいるかもしれないけど、僕は華々しく終わりたいから、そういうイメージじゃなくて。やれるだけやってやろうと」

そんなふうに考えるようになったのは、解散後の彼の音楽活動に起因するという。バンドを離れ、自分で何もかもを動かし、責任を取らなければならない状態になったとき、「これまでは、責任を持ってやっていたようでやってなかったんだなと気づきました」と、Waiveでの自身の活動を違う視点から見られるようになったようだ。さらに、Waiveに対する評価も変化している。

田澤「ほかのプロジェクトをやってみて、Waiveが如何にいいバンドであるかに気づいたんです。それなのに、あまりにも外に出ていないし、知られてない。いい曲やし、いいバンドやし、これをもう一回まき散らしてみないか、いいバンドでしょって堂々と言ってみないかって思ってます」

2024年には、2000~2005年のリリース曲から、メンバー自選による楽曲を「再録」する予定だが、田澤は取材時にすでに再録への希望を語り、「(過去のレコーディングでは)曲のポテンシャルを活かしきれてへんっていうとこもあるから、曲をもっとよく聴かせたい」と発言していた。再録されてどんなふうに楽曲が仕上がるのか、いまからとても楽しみだ。

楽しくハッピーに音楽がしたいだけ(高井淳)

2005年の解散時は、「憔悴し切ってました」と振り返る高井。解散後、音楽の道を離れると決心し、新たな道を進み始めたこともあったが、現在はサポートも含め、音楽活動に邁進する日々を送っている。

このインタビューを通して、彼らしい独自の思考回路に触れることができたように思う。その価値観や思考は、ただ楽しかったとは簡単に言うことができないWaiveでの活動によって、強化されたところもあるだろう。

高井「解散当時は本当に疲れてました。正直、当時の記憶に引っ張られることもあるけど、でもそこでどんな気持ちを選ぶのは自分じゃないですか。それを悪い思い出にするのは自分だと思って、チェンジしていきました。そう思えるようになったのは、時間が経ったのももちろんあるけど、やっぱり自分が変わらなきゃ過去の意味は何も変わらないと思うからですね」

ある種、達観しているとも思わせる発言だが、物事そのものに良い悪いという性格が備わっているわけではなく、すべては自身の受け止め方が決めると彼は考えているのだ。だからだろうか、「計画」に対しても、そこに特別な何かを付随させるのではなく、いい意味でフラットな姿勢で臨んでいる。

高井「いろんなアーティストさんのサポートもしてますけど、サポートをすることもWaiveをすることも、僕の中で熱量はあんまり変わらないですよね。もちろんWaiveは特別なものではあるけど、自分がやるのはベースを弾くことだし、それは何も変わらない。僕は、楽しくハッピーに音楽がしたいだけなんですよ。いい意味でフラットです。もちろん、(発表を控えて)ドキドキしてますけど、一本一本のライヴのたびにドキドキするから」

とはいえ、「計画」に向かう熱い気持ちや、Waiveというバンドへの思い入れは強い。Waiveに強く期待しているからこそ、これからの活動、そして日本武道館へ向けて、「何をもって大丈夫かは難しいですけど、いや、この4人だったら大丈夫ですよ」と力強く、その明るい未来を断言してくれた。

Waiveのライヴの一日は違う人になる(貮方孝司)

この取材に一番イキイキと楽しそうに応じてくれたのは、意外にも貮方だった。音楽活動をしていないという、ある種の気楽さはあるのかもしれないが、社会人として飲食業界の会社に勤務する経験が彼を人間的に大きく成長させたように、個人的には感じる。

サラリーマンとして日常を生きている人間が、ステージに立って黄色い声援を浴びるというのはなかなか特異な経験だろう。そんな状況を、貮方は気負いもとまどいもなく、おおいに謳歌しているようだ。

貮方「Waiveのライヴの一日は違う人になるんだっていうそんな気分なんです。だからライヴが終わって家に帰ると、“ふ~”ってもとに戻るような気がしてます。だから、またミュージシャンに戻りたいとか、ないんですよ(笑)。本当に解散のときに、自分の中でスパッと切り替えられたんだなって思ってます。そこははっきり自分の意思で決めましたね」

自分の意思で決め、人生を切り替えた経験と、強いやりがいを感じながら取り組んでいる現在の仕事が、貮方を前向きにし、自信を与えている。おそらく2005年以前の貮方であれば、パーソナルインタビューでこれほど饒舌に語ることはなかっただろう。

貮方「いまの仕事と音楽って、共通する部分があると思ってるんです。物を作って人を喜ばせるところだったり、人が喜んでる姿を見てやっててよかった、また作ろうと思ったりするところとか。音楽をやっていて、そういう楽しさを知ってるから、いまの仕事も楽しいと思えるんだと思います。それが自信につながってるのかもしれません」

そして、杉本とのつながりが、貮方にとって特別なものであることの影響もあるだろう。過去に二人を取材したときに、貮方がWaiveを続けていけるか悩んでいたとき、「にのっち(貮方)は、いてくれるだけでいい」と杉本が声をかけたことが大きな支えになったと語っていた。

貮方「善徳君には、いまだに助けてもらってます。バンド以外のところでもアドバイスをもらったり、相談に乗ってもらったり。彼がいてるからこそ、再演もやったんです。それは、上京してから、自分の立ち位置や存在を認めてくれたのは彼だと思ってるからですよね。すごく助けられたから、彼の助けになることを何かしたいという気持ちは大きいです」

内面も環境も充実しているからこそ、あれだけステージをノビノビと楽しみ、イキイキとプレイできるのだろう。これまでの人生の歩み、そしてそこで出会った人たちが、彼を輝かせている。

日本武道館ではどんな光景が広がるのだろう

Waiveは、日本武道館という、有終の美とも言える終点に向けて出発した。それがどれだけ大きな目標であるか、4人はよくよく知っている。あえて具体的に言うならば、最高動員を叩き出した渋谷AXでの解散ライヴ(2052人を動員)の5倍近い数の観客を収容できるのが、日本武道館という会場である。この無謀とも言えるチャレンジを、4人はどう受け止めているのだろうか。

田澤「Waiveを知らない人にアピールしないと、絶対に埋まらないわけですよね。でも、埋まったら“俺ら、ようやった”と思うだけやし、埋まらなかったとしても、“俺ら頑張ったやん、でもしゃあないやん、やり切ったし”って思うだけ。どっちにしてもやり切ったという気持ちで終われると思います」

高井「一本一本のライヴで、ファンの人にどんなふうに会場を後にしてもらえるのかが大事かな。一本一本のライヴを積み重ねていって、やっぱりいまのWaiveめっちゃ最高やでってなれば、武道館にたくさんの人が来てくれると思うんです。だから、まず一番大事なところは、そこなのかな。武道館に来てくれた人が、めっちゃよかったな、やっぱりWaiveを好きでいてよかったなって思ってもらえたらいいですね」

貮方「“(自分は)いてるだけでいい”と言われたことがあるから、プレッシャーはないですね。これまでみたいに、仕事が終わってからリハに行くんで、みんなに迷惑かけることもあるとは思います。2025年が近づいてきたら、有給休暇を使ってでも何とかしたいと思うかもしれないし、変わらないかもしれないし。ただ、武道館であろうがほかの会場であろうが、気持ちはどこも一緒なんで、特に武道館に対して意気込みがあるわけではないです。毎回楽しみでやってるから、それは同じですね」

日本武道館での公演を言い出した杉本は、「武道館にすべてを賭けるしかないんですよ」と、日本武道館で解散することの意義を語る。

杉本「解散すると決めておかないと、武道館を目指すかたちのライヴにできる自信はない。だから全部賭けるしかないんですよ。武道館で解散と決めることで、頂点がどこなのかを試してみたいと思う。二度目の解散を味わうことになるファンに対しても、せめてもの救いとして、今までに見られなかった光景を見せたい気持ちもある。アンハッピーじゃない解散を見せてあげて、これがよかったんだと言わせたいし、武道館のライヴが終わるときを、我々の人生の花道みたいなものが明確に可視化される瞬間にしたい。だから、武道館のライヴはキラキラ眩しいものであってほしいんです。そういう光を放たないとダメだという気持ちがある」

日本武道館のライヴ日程は未定だが、それまでもう2年間もない。ここからの活動ひとつひとつが日本武道館へと続いていくが、その歩みは決して楽なものでも、平坦なものでもない。それでも4人が力強く前へと進んで行くことは確かだ。その際に、どんな光景が広がるだろう。

“いつか死ぬ僕たちは”

3月の取材時から時間が経つに連れて、インタビューでの会話により深い意味を感じるような出来事が続いた。夏以降、4人にとっても特別な意味を持つであろうミュージシャンの訃報が相次いだことは、多くの読者が知るところだ。

この記事の最後に、杉本が“死”について考えたことが、「計画」の発案や実行に少なからず影響していた事実について触れておきたい。

杉本「(「計画」を発表することで)Waiveが進む線路の終点をはっきりさせて、 “ここが終着駅ですよ”とインフォメーションしたいんですよね。この先も続くと思うことで、そのときどきの幸せをフルに味わわなかったりすることがあったと思う。そうさせてしまうのは不誠実だし、そうしてしまうのは不幸だと思う。そう考えるようになったのは、たぶん父親が死んだからですね」

父親との最期の会話で、“そのときには気づけないことに後から気づいて、取り返せないのが人生だよね”と話したという。そんなシビアな人生の真実を、肉親を喪うときに改めて確認したことは、Waiveのメンバーとして、ひとりの人間として、これからの人生を考えるきっかけになったのだろう。

杉本「人生の前半戦と呼ばれるここまでに起きたさまざまなものに対して、ちゃんと自分なりにけじめをつけないと、とにかく後悔すると思った。むちゃくちゃ今もそう思ってる。ファンも、自分の後ろに付いて歩いてる人たちもみんなが、“お前が言った道をついてきたのに”って責めてくる気がする。このままでは、その人たちに謝りまくらなあかんくなると思う」

杉本なりのけじめが、Waiveの終点を明確にすることだった。そこで、「計画」が始まった。それは同時に、ミュージシャンとしてではなく、ひとりの人間としての生き方を見つめた結果でもある。

杉本「これまでWaiveは、同じことを繰り返して無限ループのように生きてきたんですよね。そうなっているのには、僕が結婚して家庭を持つとか、子どもが生まれるとかを一切せず、一般的な人生のサイクルからはみ出てることも無関係ではないと思う。俺たちは永遠にWaiveをやり続けるんだ、みたいになってるけど、実際には、体力も落ちてるし、見た目も衰えているし、老いを感じてるんです。物理的に続けるのが無理な日が絶対来るのはわかってる。だから、一日も早く最高の状態で、これが俺たちの頂点ですっていうものを見せないと、マジで後悔すると思ったんです」

26歳のとき、杉本は「いつか」の歌詞を書いた。“いつか死ぬ僕たちは”という真っ直ぐな言葉を、メンバーと同じように歳を重ねてきた当時のファンがいま耳にすると、さらに重い意味を感じるのではないだろうか。誰もが、限られた生を生きている。「計画」に際し、Waiveというバンド、その4人のメンバー、そしてファン一人ひとりの生き方が問われている気さえする。これからのWaiveの活動を楽しみにし、その姿を追い続けながら、自分自身の生き方をも振り返っていきたいものだ。