セルフカヴァーベストアルバム『RED ALBUM』の収録曲が発表となり、

発売日も5月28日と告知された。

2026年1月4日、日本武道館で行われる

Waive解散公演「LAST GIG.」のチケットは、FC先行で受付中だ。

そんな動きの直前となった第十五回のインタビューは、

Waiveに関するお話ではない、けれどもどこまでも杉本善徳らしい、

そんな内容となった。

音楽に対する声と言葉の持つ力。ヒットソングは時代を超える

●『RED ALBUM』の発売日や収録曲が発表されましたが、制作はどこまで進んでるんですか。(取材は、3月中旬)

「ドラム、ベースは録り終わった。僕と貮方のギターがそれぞれ残り2曲、田澤の歌が残り3曲。自分のコーラスは何も録ってないですね。でも、それは1日で録れるんでね。ただ、ハモは、自分の声を自分で録ったりするから、地味に大変で。ブースを行き来たり、音を出してブースに行ったら間に合わなかったり」

●そもそもそれは一人でやるもの? 普通はエンジニアさんがいて、自分はブースで歌うんじゃないんですか。

「ブースから遠隔操作もできるから、一人でもできなくはないんですけどね。操作しにくかったりとか、反応がちょっとディレイしたりするから、物理的に自分が移動するほうが早いんですよ。ハモなんてわざわざスタジオで録らなくてもいいって人もいるんですけど、それやと何のためにスタジオあんねん?っていう気持ちになるから」

●何かを持っていたり、自分でできたりするのも良し悪しですね。

「それは完全にそうですよね。スタジオに限らず、デザインとかもそう。当たり前のようにデザインしてって言われるけど、なんでやねんとは思ってますよ」

●でも、それはできるようになりたかったし、スタジオだって持ちたかったわけですよね。

「やりたかったんじゃなくて、自分でやるしかないタイミングがあったからですね。スタジオも、自分の歌を録りたいと思ってつくったわけではない。スタジオ代を気にしながら作業することでクリエイティビティが低くなることはあるから、時間をかけたいこともあるんです。プロデュース業ではクライアントから提示される予算の中でモノをつくっていくから、安く録れる環境が要ると思って、スタジオを持ち始めたんです。ここ15年ぐらいで、若手のバンドのレコーディングにかけられる一曲あたりの予算が、もう底辺まできてると思うんですよね」

●物理的にそれ以上削ったらつくれませんっていうぐらい。

「本当のミニマムラインになってる気がする。今は予算がないけれど将来的にはビッグになって恩返ししますなんて言って、叶った試しがないやつですね。僕らがプロユースのスタジオでレコーディングをさせてもらえるようになったときの一日のスタジオ代が、いまは一曲完成までの全体予算と同じぐらいだったりする」

●そんなに予算が下がっているのは、ただただ音楽業界が儲かってないから?

「そうでしょうね。だから、しかたがない気がするんですよ。配信だと一曲250円とかでしょ、よく知らんけど。サブスクに入ってたら聴けるものも多いし、公式もYouTubeに上げるし、音に関しては実質無料から250円ぐらいとなると、CDとかのフィジカルの値段も大きく上がることもないだろうし。音楽そのものの金銭的価値は低いですよね」

●それは、サブスクみたいな聴き方の問題なのか、音楽以外に楽しみがたくさんあって音楽の価値が相対的に下がっていることが問題なのか、どうなんでしょう?

「全部なんだと思う。音楽の価値の推移に翻弄された世代のアーティストがいるんだと思う」

●翻弄されたというのはどういうことですか。

「音楽がよく売れた時代のアーティストは、いまでも大規模会場でライヴができたり、音源のリリースをした際にも、当時のようにはいかないにしてもいまでもある程度の枚数売れたりと、とにかく黒字にする方法はいくらでもある。でも我々の世代ぐらい以降しばらくは時代の過渡期にいて、CDがよく売れた時代にも一万枚ぐらいしか売っていなかったりするし、デジタル配信には抵抗あったりするしで、マーケット自体がゼロひとつ減りましたみたいな環境のアーティストが多いと思う。仮に一曲250円で、800ダウンロード、売上の35%はディストリビューターが持って行きます、という環境のアーティストを想定すると、製作費の捻出が難しいってのは言わずもがなだと思うんですよね」

●そう聞くと本当に厳しいですね。

「ぐっと若いアーティストは配信が当たり前だし、カヴァー文化やBGM使用の文化など現代のプラットフォームとマッチすると広告でマネタイズができる仕組みがある。とにかく我々ぐらいの世代はどっちでもない」

●でも、音源だとか新曲だとかは出すわけですよね。

「何年か休んだアーティストが復活したときに、新曲が入っている最新アルバムが本当に求められているかどうかは、頻繁に意見が飛び交うし、自分も正直疑問ではあるんですよ。昨今の音楽業界って激流だからが、活動が数年止まってる間にすごく変わる。一度足を止めたアーティストが新しい曲をつくってヒットを生むのは、めちゃくちゃ難しい時代だと思う。そんな中で本当にできたらすごいと思うのは、同じことをやってるのにまた時代とマッチすることですよね。「ROSIER2」とか、「Marionette -マリオネット-2」が売れるとか。それができたらすごい」

●そういうこともあり得るんでしょうか。

「過去に売れたという事実があるということは、売れる曲のレベルではあるんだと思う。ヒットしたアーティストは、好き嫌いは別としてヒットする理由はわかることが多いと思う」

●それは絶対的な芸術性の高さみたいなもの?

「絶対的ではない気がします。結局、声質にどうしても左右されると感じることが多い。作曲家としてメロディを書いたところで、ドレミファソはドレミファソでしかないけど、そこに歌詞で“愛してる”と載せた途端に、ドレミファソが“愛してる”になっちゃう。そこに歌詞の力のすごさを感じる。逆に言うと、“ウンコした”にすると、いきなりウンコの曲になっちゃうじゃないすか(笑)。メロディが持つ決定権はずいぶん弱いし、歌詞は圧倒的な支配力を持ってる。歌詞と声、この二つの支配力が圧倒的だと思ってるんですよ」

●このお話は以前にも善徳さんから何度も聞いていますが、その支配力は絶対的なものなんでしょうか、1990年でも2010年でも、いつでも通用するというか。

「声に関してはそう思う。2020年にヒットした声を1980年に聴かせても売れると思う。それぐらい声は圧倒的だと思ってる」

なぜPsycho le Cémuは自由なのか?

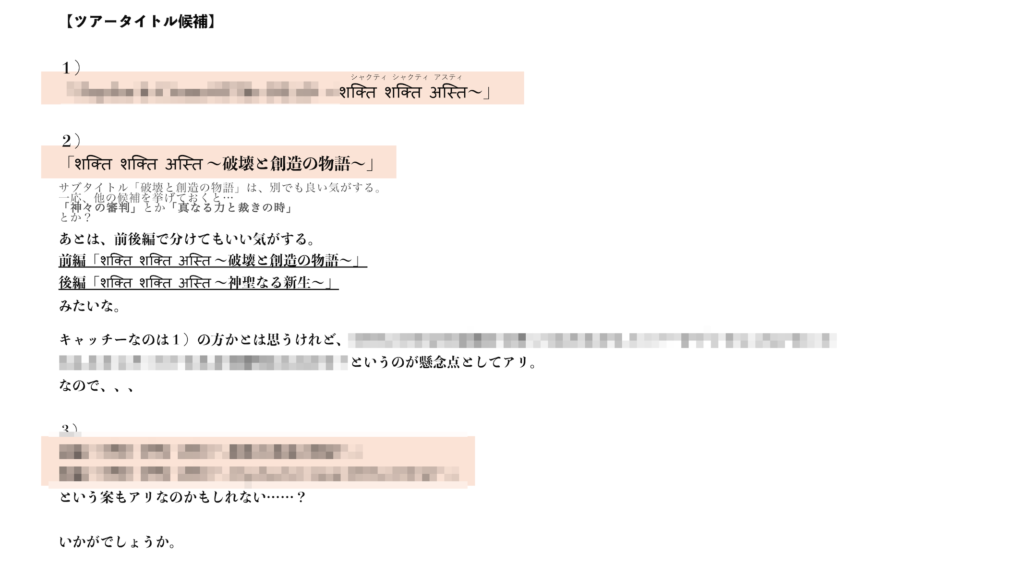

●この企画で話すことではないかもしれないですけど、Psycho le Cémuのプロデュースの話をおうかがいしたいと思っていたんです。アナウンスはあったけど、詳しいことが全然わからないので。これはコンセプトやストーリーをプロデュースするんですか。

「そうですね。いまサイコがやっている物語は、宇宙が舞台で、隕石が降ってきてるんですよね。その話のオチを聞いて、僕はちょっと変えたいと思ったんです。たとえば『ドラゴンボール』でも、ピッコロ大魔王と悟空が戦って、悟空が勝ったところで終わるんだろうなってところまでは子どもも漠然と思っているわけだけど、『ジャンプ』としては続きが必要だから、ピッコロ大魔王が最後に口から卵を産んで、それが飛んでいくような、先の物語のための布石を置いておくんですよね。そういうことをしたいという話をしてます」

●次のツアーは善徳さんが考えたストーリーになるんですね。

「大枠はそんな感じで話してますが、細かい部分としてはどこまで依頼されているのかよくわかっていないので現段階の僕にはわかりません。ただ、本当にいつものハッピーエンドでいいのか? とか、自分が関わることで生じる小さな歪みに意味を持たせたい。そこに意外性がないと面白くないと思う」

●ある程度、予定調和なところが魅力のような気もしますけど。

「もちろんそう。『ウルトラマン』でも何でも、最終的には勝つんでしょってわかってる。でもそこまでに、その人の葛藤みたいなものを描かないと成立しないから。第三戦ではチャンピオンベルトを獲るんだろうけど、第二戦は負けてほしい。そうじゃないと、第三戦を見たいと思わないんじゃないか、とか。予定調和を破壊して別作品にしたいなんて気持ちは皆無で、ウルトラマンがゼットンに負けるようなストーリーに新しいエッセンスを入れ込みたい」

●善徳さんとしては、ある種、他人事というか、無責任にいろんなことが言える感じなんでしょうか。

「そう、そのとおり。それに、Psycho le Cémuが自由なんやと思う。サイコって、ほかのバンドと比べて圧倒的に自由だと思う」

●それはどういうところが?

「やっぱり多数決制というところだと思う。普通のバンドって、全員が納得するか、リーダーが独裁的にするか、その二つが圧倒的に多いと思う。でもサイコは多数決だから、やりたくない奴がいても意見が通ったりするんです。それってすごく活動幅を広げる可能性があるじゃないですか。突然、演歌やろうぜってなって、もしも3人がOKしちゃったら、マジで演歌をすることになるから。楽器を弾かないという選択ができるのもそうやし、そんなバンドはないでしょ」

●バンドにおいて多数決という仕組みは画期的なんですね

「僕はそう思う」

武道館をめざすために必要なものとは

●Psycho le Cémuは、武道館をやりたいとずっとおっしゃっていますよね。Waiveが先に武道館をやることで、影響を与えられるというか、何か見せられるというか、そういう感覚はありますか。

「一応、ありますね。ただ僕としては、Waiveが武道館を発表した段階で、サイコも武道館をやると言って、なんだったら先に開催されてしまうぐらいの勢いで動いてほしかったかな。僕は連鎖するべきだとすごく思ってるんです。僕らが武道館をやって、サイコも武道館をやったら、さらに違うバンドがやる、みたいなことが起きると思うから。その結果、Psycho le Cémuの二回目の武道館が実現する可能性だってあると思ってる。だから、まず武道館でやるという欲をサッサとかなえてしまえばいいのに、ずっと“やりたい、やりたい”と言っては二の足を踏んでいる印象がある。もしくは、そこに何らかの別の欲も加えようとしてるのか、時間をかけて準備しようとしているように見える。僕は、それがよくない気がしてるんですよ。一度に目指す欲はひとつ、って思ってるんですよ」

●最優先をひとつに絞れということ?

「ひとつかなえてしまえば、それは欲じゃなくて現実になるから、それから二つ目を目指せばいい。でも現実になる前に、これとこれをやりたいって言ったら、やりたいことがぼやけてしまうじゃないですか。たとえば、お金持ちになりたい奴に金を稼ぐ方法を教えることはできるかもしれないけど、楽してお金稼ぎたいと言った途端に協力できなくなりますよね。欲を考えるには、その理論が大きいと思う」

●善徳さんそれを自覚して生きているんですか。

「うん。絶対にそうだと思ってるから。もちろん手に入らんもののほうが多いけど、手に入ったという自覚のあるものは、全部ひとつずつねらってきたものだけ。これは確実だと思うんです」

●そんなふうに、バンドマンはみんな考えてるのかな。

「考えてないでしょ。武道館をやりたいみたいな、ぼんやりとした欲はあるんだけど、具体的にどれぐらいの動員を積んでいくかみたいなことは、案外考えてないんですよ。プロデュースなどで関わったアーティストはみんな、武道館やりたいとか、渋谷公会堂やりたいとか言ってくる。で、何年後にやりたいんですかって聞くと、三年後に武道館やりたいです、と言いがち。そこで踏み込んで、いま300人規模のアーティストが三年で武道館やるには、どれぐらいのペースでステップアップしていく必要があるかは考えたことあるか? と聞くと、そこを考えていた奴に会ったことさえない。仮にワンマンライヴをやるのが年に三回として、三年で九回ステップアップした後に武道館になるわけですよね。300人の次のワンマンは、O-WESTで550人を売り切って、その次は800キャパ、その次は1200キャパって、九回で10000キャパになるまでの成長度合いを考えていないのに漠、然としたことを言っている。欲をかなえるのが自分の力だと思っていないから、漠然と夢を語ってしまっているんだと思うんです。そんな夢はかなわない」

●そこまで細かく具体的に考えている人は少なさそう。

「以前、表参道FABでワンマンしてるバンドに、O-WESTでワンマンするためにどうしたらいいですかって聞かれたんです。それに対して“君らはメンバー4人だから毎日ナンパして、チケットを買わせればいいよ”って言ったんです。そうすれば日に日に動員が増えていくから。毎日4人中一人がナンパに成功するだけで、一年後には動員365人増しするのに、ライブなどで自分らが一番輝いているところを見てもらっても、150人の動員を増やせないのは、“カッコいい”と思ってやってるだけで“カッコよくない“ってことなんじゃないの? って。でも、ほとんどのバンドが、対バンで動員が増やせてないことに対して危機感がないし、日々積み重ねていけてないことに対して何も思ってないんですよね。僕はそこに疑問しかない。とにかく日々の些細な積み重ねが大きな塊になるわけで、突然ドカンと増えるのは博打的な話になるので意識的にやっていくものとは別軸であるべきと思う。だから、僕はずっとプロモーションの話をし続けているんです」

●武道館という目的に向けて、積み重ねていくべきだということですよね。

「そうです。これじゃダメなんじゃないかなと思うし、ナンパのほうがまだ動員を増やせるのでは!? って思う。我々はもうオッサンだから、ナンパで増やす論には無理があるけど(苦笑)」

●でも、武道館というひとつの欲には絞っているわけですよね。

「武道館なんてそんなに簡単にかなう夢じゃないんですよ」